Le niveau alarmant où se trouve le pays traduit le point auquel Haïti est pauvre en terme de projet de société.

Observe Jameson LIZINCE, journaliste politique d’ ALTERNANCE MÉDIA dans sa chronique.

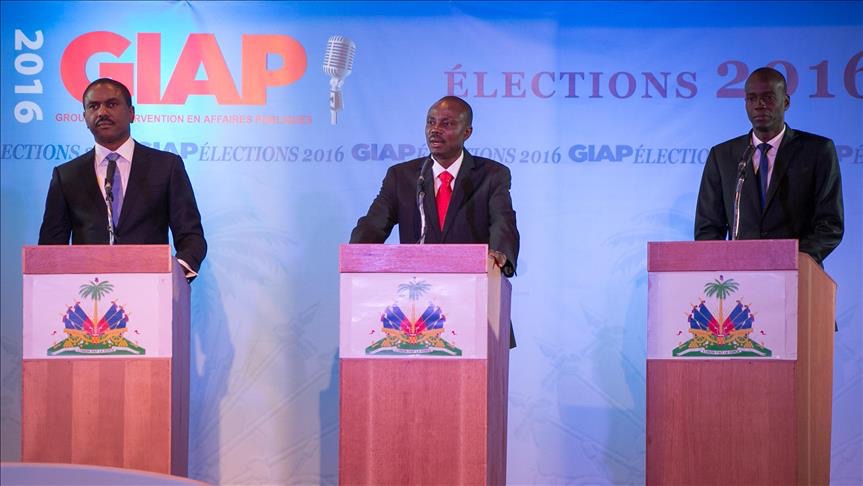

Depuis un certain temps, à un état empiré, la peur, la désolation, l’horreur et le désarroi désignent les principales caractéristiques de la vie en Haïti. Les citoyens sont indignés face à l’incapacité de l’État à mettre en place des dispositifs pouvant garantir la vie en société. Ainsi, les composantes de la triade populaire (Sécurité, Électricité, Route) constituant le stricte minimum sont sont quasi-absentes. Le banditisme fini par être établi et, l’État s’incrit dans une logique d’épargnement. La force, semblerait-il, est à l’opposé. Les acteurs politiques, principalement les partis politiques font du sur place au point qu’ils sont considérés comme des complices au sens où ils n’ont pas d’alternatives. Or, qu’est-ce qu’un parti politique? C’est principalement une organisation qui participe directement à la compétition électorale pour les postes et les positions de pouvoir politiques. Dans un système démocratique, les partis politique désignent au préalable des entreprises de conquêtes des suffrages. C’est-à-dire la politique permet à une société de choisir l’homme politique qui incarne le meilleur projet de société. On a toujours de pouvoir politique; partant de 1990 à nos jours (élection ou transition). Et, le politique vient toujours de la politique. Alors, comment expliquer qu’un pays aussi riche en parti politique puisse attérir à ce niveau si barbare??? Comment expliquer qu’on n’a pas pu voir venir ce cahos et l’empêcher???

Par rapport à l’histoire, en 1987, en tournant le dos à la dictature des Duvalier et en adoptant le régime démocratique, on aurait pu se permettre d’être, à 38 ans après, un État démocratique. Avec des institutions et des valeurs plus ou moins stables. Après l’ère duvaliériste, Haïti entre dans une interminable transition démocratique s’installant comme s’il s’agit d’un système politique. Car elle contient ses propres normes et valeurs -la Gestion par Intérim, la non-réalisation d’élection, le rémaniment ministériel, etc. Or, on se disait qu’on allait rompre avec la dictature en adoptant la démocratie comme nouveau système. La Démocratie comme système politique exige certaines conditions, telles que: la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, l’élection, l’alternance politique.

Cependant, il serait impossible, après près de 30 ans de dictature, d’avoir des institutions démocratiques fortes 10 ans après. Mais, qu’est-ce qui nous a empêché d’avoir, 38 ans après, des institutions qui soient véritablement démocratiques? Ici, il importe d’établir une différence en la notion de stabilité politique suivant que l’on est en Dictature ou en Démocratie. En Dictature, cette stabilité est reposée sur l’obéissance aux lois du dictateur. Mais, en Démocratie, elle est reposée sur le respect des principes démocratiques notamment l’État de Droit. Or, l’État de droit, comme une condition du système Démocratique exige la prééminence du Droit sur la puissance publique. Pourtant, une fois au pouvoir, le politique se comporte en chef suprême et, pour s’accrocher au pouvoir, il facilite la mise en place de nouvelles structures politiques -problème qui a été déjà souvelé par Édgar Leblanc-Fils en 2020. L’existence d’un parti est conditionnée non pas par une question d’idéologie mais, en fonction de ce que peut rapporter cela. Selon le sociologue Ronald Jean, la dynamique d’apparition, comme des champignons, des partis est dangereuse pour mettre en place des institutions démocratiques dans le pays. Cette pratique est dominée par l’intérêt personnel c’est-à-dire le pécuniaire d’abord.

En plus, en terme de disposition juridique, d’une part, la loi de 2013 portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques n’exige à un parti pour être enregistré d’avoir que 20 membres fondateurs et, cela dans une seule semaine d’avance. Alors, pourquoi avoir des adhérents si on ne va nulle part? Or, en terme de caractéristique, selon Lapalombara, d’abord, un parti doit être ramifié. Cela permet au parti d’avoir non seulement une présence locale mais aussi, nationale. C’est l’exigence d’avoir des membres. Ensuite, l’espérance de vie du parti doit être supérieur de ses dirigeants. Car, la durabilité du parti dépend de l’encrage. Cet encrage vient d’une troisième caractéristique qui est l’obtention du soutien populaire par l’organisation. Enfin, un parti politique est une organisation qui doit chercher à exercer le pouvoir. C’est principalement cette caractéristique qui différencie le parti politique d’un groupe de pression, par exemple. Mais, comment peut-on accéder au pouvoir si on n’a pas de membres pour se faire élire?

D’un autre côté, il y a le décret de 1986. Selon ce décret pour qu’un parti soit créé, il faut que trois conditions soit respectées. D’abord, le parti a besoin de 20 membres fondateurs. Ensuite, l’existence de ce parti doit précéder, six mois d’avance, l’organisation des élections prévues. Enfin, cette organisation politique doit avoir cinq milles membres. Cette dernière condition rend nécéssaire l’existence d’une idéologie ou, du moins, l’existence d’un projet de société. Car, l’idée d’adhésion nécéssite vers où se diriger. Qu’est-ce qu’on va résoudre ? Qu’est-ce qu’on va apporter comme changement ? C’est ce qui implique l’appartenance du citoyen au parti.

Ce niveau alarmant où se trouve le pays traduit le point auquel Haïti est pauvre en terme de projet de société. Si on admet que cette situation a été voulu, on se perd sur l’essence de la politique. Car, la politique a pour but de mettre de l’ordre dans la société, l’organiser afin que les conditions de vie du citoyen soient meilleures. Dans le cas contraire, cela est dû à une carence quasi-totale de projet de société demandant aux partis politiques de revoir leurs structures. Sinon, on peut ne pas être en mesure d’organiser l’État et Établir son autorité.

Jameson LIZINCE est expert en gestion de projet, diplômé en gestion des ressources humaines, étudiant en sciences politiques à IERAH de l’Université d’ État d’Haïti et journaliste politique pour ALTERNANCE MÉDIA

Bibliographie

Ouvrages

Michel H, Laënnec H, Génèse de l’État haïtien (1804-1859),

Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique,

Toufik Rahmouni, Introduction à la science politique,

Sites Internets

•https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1612_hti_partis_politiques.pdf

•https://www.haiticulture.ch/haiti_partis_politiques.html

•https://ayibopost.com/en-haiti-les-partis-politiques-poussent-comme-des-champignons/

•https://ayibopost.com/ou-sont-passes-les-partis-politiques-haitiens/

•https://www.toupie.org/Dictionnaire/Projet_societe.htm

•https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1612_hti_partis_politiques.pdf