Quatre ans après la prise de contrôle de Martissant par les gangs, le Grand Sud d’Haïti reste isolé, asphyxié économiquement et abandonné politiquement. Entre routes bloquées, vie chère et désespoir de la jeunesse, quel espoir reste-t-il pour les habitants de cette région coupée du reste du pays ?

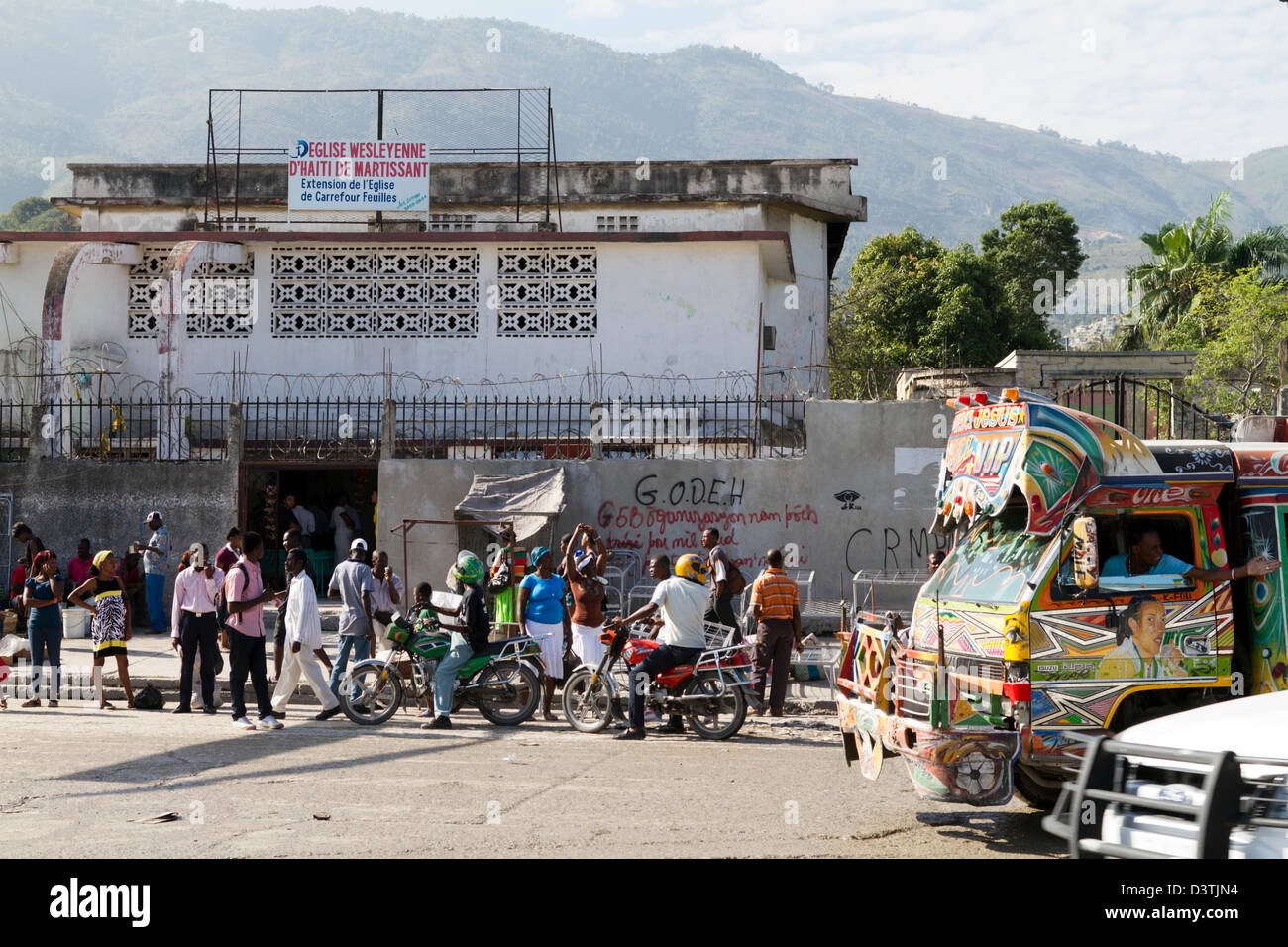

Martissant, quartier situé au sud de Port-au-Prince, est devenu depuis 2021 un point stratégique sous contrôle total des gangs armés. Longtemps considéré comme un carrefour commercial vital entre la capitale et le Grand Sud, il est aujourd’hui une zone de non-droit où règne la peur. Sa prise par les groupes criminels a créé un isolement quasi-total des départements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de la Grand’Anse. Le résultat : une fracture territoriale qui paralyse le pays.

La fermeture de cet axe routier majeur empêche désormais toute circulation terrestre entre Port-au-Prince et le Grand Sud. Se déplacer est devenu dangereux, voire impossible. La population, contrainte de chercher des alternatives, n’a désormais d’autre choix que de recourir au transport maritime. Mais cette solution est loin d’être idéale. Les trajets par bateau sont longs, risqués et extrêmement coûteux : un billet pour Les Cayes peut désormais coûter plus cher qu’un vol pour Miami. Un paradoxe qui illustre la profondeur de la crise.

L’impact sur l’économie est brutal. Les marchandises ne circulent plus librement, les produits de première nécessité se font rares et leur prix grimpe en flèche. L’économie informelle prospère, mais au profit de ceux qui contrôlent la violence. Les familles du Sud, déjà fragilisées, doivent désormais payer des tarifs exorbitants pour s’approvisionner ou se déplacer, ce qui accentue la pauvreté et l’exclusion.

L’éducation est elle aussi profondément affectée. Les universités du Grand Sud sont isolées, les écoles ferment, et les étudiants voient leur avenir compromis. Comment espérer étudier dans un pays où les routes vers le savoir sont sous la coupe des armes ? L’université, autrefois symbole d’espoir et de service à la communauté, se retrouve impuissante face à une situation aussi chaotique.

Face à cette crise multidimensionnelle, l’État haïtien apparaît dépassé. Plusieurs tentatives de reprise de contrôle ont été menées : coopérations entre la Police nationale d’Haïti (PNH) et les Forces armées (FADH), interventions de la Force Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMS), déploiement de brigades spécialisées, renforts étrangers. Rien n’y fait. Les gangs conservent leur emprise, les opérations échouent, et la population continue de subir.

Pourtant, certains responsables évoquent aujourd’hui un plan de développement du Grand Sud. Mais comment envisager un développement durable quand les voies d’accès restent verrouillées par des groupes armés ? Le développement commence par la sécurité, la mobilité, et l’accès aux services de base. Sans cela, toute vision stratégique reste un vœu pieux.

Martissant n’est pas seulement une zone occupée : c’est le symbole de l’effondrement de l’État. Sa reprise est un impératif national. Laisser cette situation perdurer, c’est abandonner des millions de citoyens du Grand Sud à la misère et au silence. La réponse ne peut être ni timide, ni ponctuelle. Elle doit être globale, cohérente et soutenue, avec l’appui de la communauté internationale, mais surtout avec une volonté politique ferme.

Car derrière le sort de Martissant, c’est l’avenir d’Haïti qui se joue.